ホッキ貝のさばき方を覚えよう

貝をさばくのは内臓の下処理などをきちんとしないと食中毒などが心配ですが、さばき方のポイントをおさえれば安全においしく食べられます。ホッキ貝のさばき方はさらに簡単で覚えやすいため、処理の方法をみていきましょう。

ホッキ貝とは

ホッキ貝は日本海北部でとれる貝で、ウバガイやホキ貝などともいいます。日本の北部ではご当地グルメなどでも定番で、刺身やお寿司などで食べられ親しまれている貝です。

基本情報

| 分類 | 二枚貝綱異歯亜綱バカガイ上科バカガイ科 |

| 学名 | Pseudocardium sachalinense |

| 英名 | Sakhalin surf clam |

| 和名 | 姥貝(ウバガイ)、北寄貝(ホッキ貝)、ホキ貝 |

| 生息地 | 冷水域の外洋にメンした浅い海の砂底 |

| 分布 | 日本海北部、太平洋、シベリア沿岸 |

| 産地 | 北海道、東北地方 |

| 漁獲方法 | 小型底曳網、掘削漁獲 |

| 旬の時期 | 冬~春 |

ゆでる前のホッキ貝は灰色っぽいんですよ。

名前の由来

ホッキ貝は感じで書くと北寄貝と書き、その由来はホッキ貝がとれる産地からきているといわれています。ホッキ貝は日本の北側の地域でとれるため、「北」に「寄った」地域でとれる貝から北寄貝となりました。

他にもアイヌ語の「ポクセイ」からきているともいわれているんじゃよ。

「ポク」は下、「セイ」は貝という意味で、当て字をしてホッキ貝になったという説ですね。

正式名称の姥貝にも由来がある

ホッキ貝は姥貝が正式名称ですが、その由来は姥貝の高い栄養素からきています。カルシウムや鉄分、タウリンやミネラルが非常に豊富で、これらの栄養素は産後に必要です。昔の人はそのことを知り、産後の女性や乳児に姥貝の絞り汁や乾燥させた姥貝を与えていました。そのことから「姥」の役目を担う貝とし、「姥貝」と呼ばれるようになったといわれています。

保存方法

ホッキ貝は生命力が高いため、冷蔵庫で保存すれば長く鮮度が保たれます。貝の状態で1週間でむき身でも2日~3日生きているため、すぐに食べない場合は冷蔵庫で保存しましょう。ただしホッキ貝の元気がない場合は、生で食べないようにし早めに加熱処理をしてください。

冷凍保存の方法もおすすめ

冷凍庫で保存すれば長く保存でき、いつでもホッキ貝をおいしく食べられます。冷凍保存する方法はホッキ貝の食べられない部分である「ウロ」を取り除き、湯通ししてから冷凍しましょう。ウロが残ったまま解凍したときに臭みが強まり味がおちてしまいます。

ホッキ貝のさばき方

ホッキ貝のさばき方はとても簡単で、貝の開け方や剥き方のコツを身につければ、身を傷めずにじょうずに取り出せるようになります。ホッキ貝のさばき方を覚えておいしく食べましょう。

さばき方①貝から身を取り出す

二枚貝状態になっているホッキ貝は貝の隙間から包丁を入れて貝を開けましょう。開け方は簡単で、隙間に刃をいれて力を入れます。そのときに片側の貝柱を切り離すと身を切り取りやすくなるでしょう。

水管の出口を見つけると取り出しやすい

二枚貝の隙間が見つからない場合は、水管を出すための隙間を探しましょう。貝は必ず水管を出すための隙間があり、そこから包丁を入れればスムーズに作業ができます。

貝柱にポイントを置く

ホッキ貝の身を貝から取り出すときは貝柱にポイントをおきましょう。貝を開けるときに貝柱も切断すればスムーズに身が取り出せて作業が楽です。貝柱は左右の両面に2カ所あります。

上記の画像のように2カ所にあるため、包丁で貝柱を貝から切り離します。片方の貝柱が切り離せたら逆側の貝柱も包丁を入れて切り離しましょう。

膜も切り取る

貝と身をつなげているパーツはほかにもあり膜といいます。膜は1cmほどで包丁で簡単に切り離せるため、身を貝からとるときに引っ張られるような部分があったら包丁の刃で軽く切りましょう。手で引っ張ってとってもよいのですが、包丁で丁寧に切り取った方が貝柱や身が崩れづらくきれいです。

さばき方②貝ひもと身をわける

ホッキ貝にも貝ひもがあり、ついたままにしておくと刺身にしたときに邪魔になります。そのため貝から身を取り出したら貝ひもを取り除きましょう。

手で簡単にとれる

貝ひもと身は簡単にとれるため、貝から身を取り出したら手で貝ひもを抑えて身を引っ張りましょう。剥き方は強く引っ張らずにぐっと左右に剥くようにすればするりと貝ひもがはずれます。

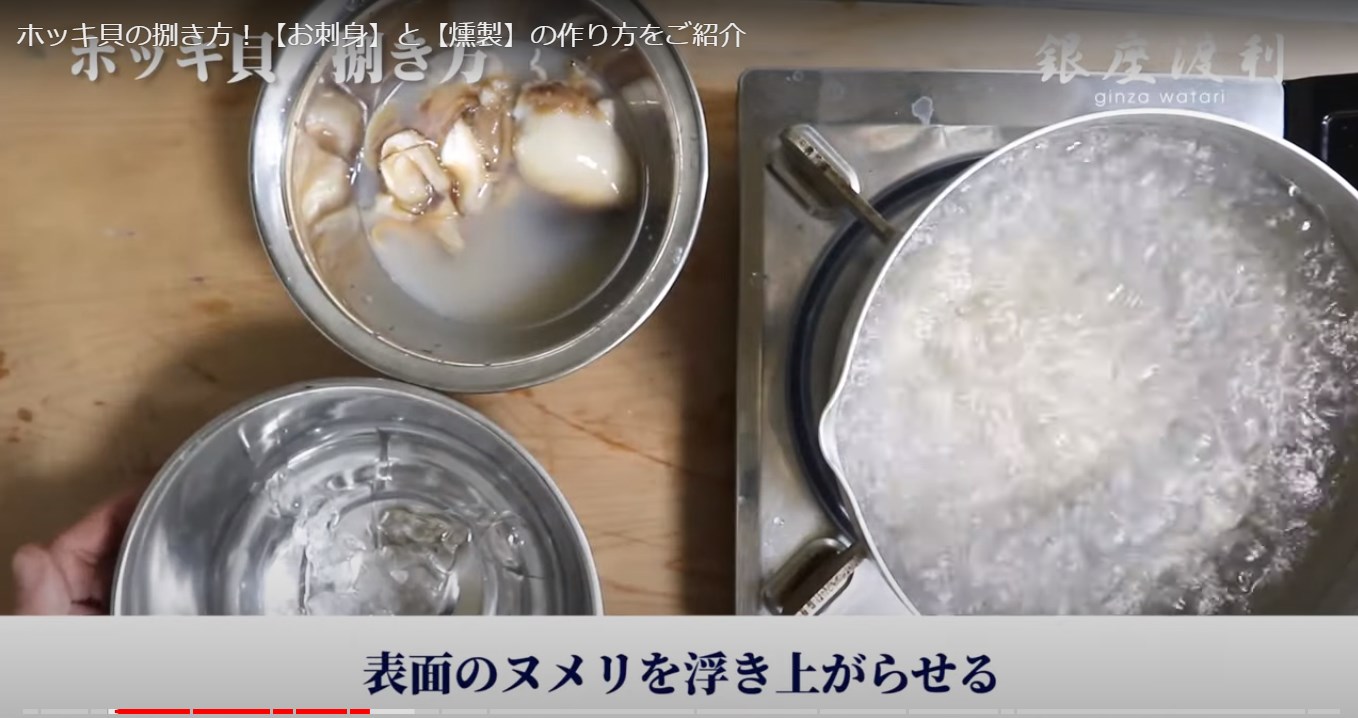

さばき方③お湯でぬめりをとる

貝から取り外した身はぬめりがあります。お湯で軽く湯通しして表面のぬめりを浮き上がらせましょう。お湯は熱湯にし、おたまにのせて数秒さっと湯通しするだけでぬめりがとれます。お湯にいれたあとは氷水に入れましょう。

貝ひもは少し長めに湯通ししよう

ホッキ貝の貝ひもも食べられ、湯通ししてぬめりや汚れを取り除くよう下処理をしましょう。貝ひもはひだが多く汚れが入る箇所が多いため、20秒ほど湯通しするときれいに下処理ができます。

さばき方④ぬめりをふきんでふく

湯通ししたあとはホッキ貝のぬめりが浮き上がっているためふきんで丁寧にぬめりを拭き取りましょう。貝ひもも同様にふきんでぬめりや汚れを拭き取ります。

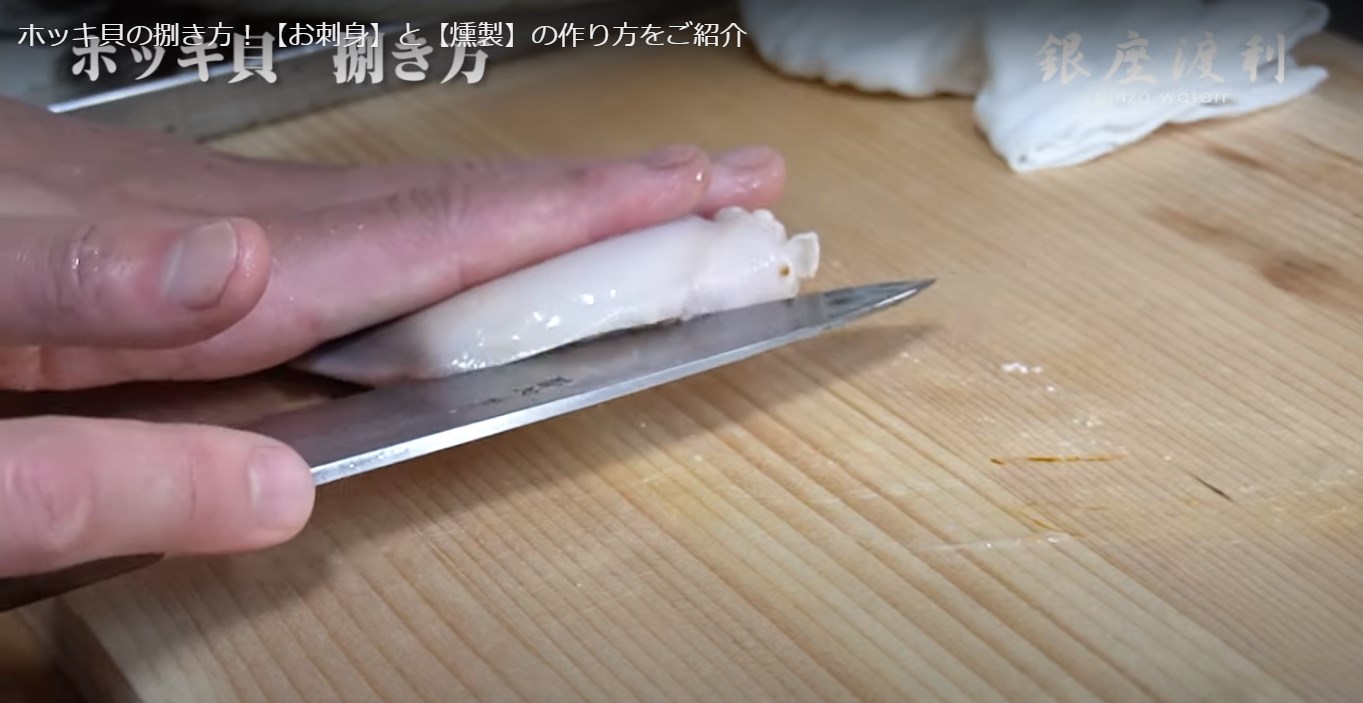

さばき方⑤膜を取る

ホッキ貝の身についている食べられない部分である膜を取り除きましょう。膜は苦味があるため取り除いた方が刺身にして食べるときに邪魔をしません。包丁でそぐように取り除けばきれいに仕上がります。

でっぱりも取り除くとさばきやすい

貝から身を取り外すとでっぱった部分が身に残ります。食べられるため残しておいてもよいのですが、さばきづらいため切っておきましょう。柔らかいためさくっと切り取れます。

さばき方⑥カーブに沿って半分に開く

ホッキ貝のとがった部分を手前にして、半分に切り開いていきましょう。曲線の外側から包丁をいれてカーブに沿って切り開きます。

包丁の下の部分の刃を使ってカーブに沿うように切り開いていきましょう。角の手前まできたら切るのを止めてください。

全部開かない

ホッキ貝の身を半分ほど切り開いたら、角の部分は切り開かないようにします。刺身にして盛りつけるときにつながっていた方がきれいに盛りつけられるからです。調理するレシピによっては角部分を切り離してもよいでしょう。

さばき方⑦内臓を取り除く

ホッキ貝の内臓は食べられない部分なので取り除きましょう。包丁の刃を使ってそぐようにとればきれいに取り除けます。内臓を取り除いた後は水でやさしく身を洗いましょう。

さばき方⑧貝ひもをきれいにする

貝ひももお刺身に添えたり、料理のつけあわせにしたりなど活用できます。そのため貝ひもの下処理もしておきましょう。貝ひもには汚れがたまりやすい部位なので汚れをすみずみまで落とし食べやすくします。

貝柱とわける

湯通しした貝ひもには貝柱がついています。そのため貝柱をとってから下処理をしましょう。貝柱はを取る方法は簡単で包丁でそぐようにとればぽろっととれます。

おいしくない箇所を取り除く

貝ひもにも食べられない部分があります。食べてもよいのですがおいしくないため、取り除いておいたほうがよいでしょう。上の画面の部分で、貝ひもを広げるとわかりやすいため、切り取るときは左右に広げます。包丁で切り取りましょう。

黒い部分を取り除く

貝ひものひだには汚れがたまりやすいため、包丁で丁寧に汚れを取り除きましょう。また貝ひもについている黒い部分も包丁でそぐようにとりのぞきます。黒い部分は見た目もよくなく、食べたときに歯にひっかかりやすくなるため取り除いておくのがおすすめです。

ホッキ貝の刺身の切り方

ホッキ貝は湯通ししてあるため、お寿司でもいいですが刺身にする方法でもおいしく食べられます。刺身はホッキ貝のおいしさをまるごと食べられるおすすめの食べ方で、旬のホッキ貝なら歯ごたえも風味も一段とおいしいです。切り方を工夫しておいしく食べましょう。

①切り込みをいれる

ホッキ貝をさばいたときにホッキ貝の角の部分をつなげたままにしてある場合は、角の部分に切り込みをいれましょう。おしゃれな切り方で見栄えもよくなります。

②貝がらを活用する

貝がらを活用して盛りつければ一段とおいしそうにしあがります。さばいたときの貝がらを保存しておき活用しましょう。貝がらは煮沸消毒してから使用し、汚れを取り除きます。

旬の時期の新鮮なホッキ貝を刺身にして盛りつければ贅沢な一品になるじゃろう。

海藻やスダチを添えてもきれいに盛りつけできますよね。いろいろ試してみましょう。

ホッキ貝の燻製の作り方

ホッキ貝の食べ方でおすすめなのが燻製です。燻製ときくと難しそうなイメージですが、フライパンで簡単に作れます。自宅でおいしいホッキ貝を燻製にし、贅沢な一品を作りましょう。

①鍋にアルミホイルを敷く

深めのフライパンにアルミホイルをひきましょう。このときアルミホイルをくしゃくしゃにしてひくと均等に熱がいきわたり早くあたたまります。

②チップを敷く

燻製用のスモークチップをフライパンの中央におきましょう。スモークチップは燻製にしたときにつけたい香りで選ぶのがおすすめです。オーソドックスなのはサクラで、よい香りがつきます。また色づきを濃くしたい場合はナラやブナなどがよいでしょう。

上の画像の燻製材は、ウィスキーオークといってウィスキーを熟成させる樽のチップでウィスキーの香りがほんのりつくのじゃ。

初めての場合はブレンドチップを選ぶとスタンダードな燻製の仕上がりになりますよ。

砂糖を混ぜる

燻製材を入れたら砂糖やザラメを燻製材に混ぜましょう。砂糖やザラメを加えると燻製っぽいつやつやとした色がつき、よりおいしそうに仕上がります。

③強火で温める

砂糖を混ぜあわせたら強火で温めましょう。燻製材が焦げついてきたら、弱火~中火にします。すると煙があがってくるでしょう。

④ホッキ貝を金網に乗せる

ほどよく煙があがってきたら、さばいたホッキ貝の身を並べます。貝ひもも燻製にする場合は一緒に並べましょう。

⑤フタをして燻す

フタをして煙を充満させましょう。平らなフタだとうまくいぶせないため、ボウルなどを活用して煙でホッキ貝を包めるように工夫すると全体をいぶせます。

旬のぷりぷりっとしたホッキ貝を燻製にすると絶品ですよ。

ホッキ貝の特徴的な赤さはゆでたからなんじゃ。